「旦那の続柄は何と書けばいい?」

「旦那の親戚の続柄が分からない!」

「旦那の書類に書く続柄は何?」

といったお悩みを抱えていませんか?

様々な書類に登場する「続柄」という言葉。

なんとなく分かってはいても、いざとなると何と書けばいいのか迷うことも多いですよね。

当記事では

- 続柄の意味とは?

- 旦那の続柄は何と書けばいい?

- 旦那との関係別に続柄を解説!

といった内容を徹底解説していきます。

「続柄」の記載方法にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

最後までお読みいただければ、書類に合わせた「続柄」の記載方法がきっと分かるはずです。

続柄の意味とは?

そもそも「続柄」の意味について、深く考えたことはありますか?

普段、なんとなく使っているという方も多いでしょう。

この項目では

- 続柄の読み方は「つづきがら」

- 続柄の意味

について、徹底解説していきます。

続柄の読み方は「つづきがら」

「続柄」の正式な読み方は「つづきがら」です。

しかし「つづきがら」ではなく「ぞくがら」と読んでいる方も多いでしょう。

実際、ほとんどの方が「続柄」を「ぞくがら」と読んでいるという調査結果も出ています。

この『続柄』のことを『ぞくがら』と読む方は9割近くにもなるそうです。

正式な読み方が違っても、多くの人が別の読み方をしている場合、間違いではないとされるのが一般的です。

これを「慣用読み」といいます。

同じように「ぞくがら」も慣用読みにあたります。

言葉は時代に合わせて使い方や意味が異なるものです。

昔は「つづきがら」が一般的だった「続柄」も、現代では「ぞくがら」が一般的になっています。

ちなみに丁寧に言う場合は「お」を付けて「お続柄」と呼ぶことも。

たとえば

という用い方をします。

続柄の意味

「続柄」とは、ある人と家族である別の人の関係性を客観的に示す言葉です。

続柄(つづきがら)とは、家族である二者の関係を意味する語。「続き柄」とも表記する。俗に「ぞくがら」とも言う。

「柄」は、「間柄」「土地柄」などの「柄」と同じで、そのものの性質や状態を表す接尾語である。したがって「続柄」は、続き方の性質、すなわちどのように血縁が続いているかというありさまの意である。

主に戸籍簿や住民票といった、公式な書類に記載されています。

実際に戸籍法によると、戸籍簿には世帯主の氏名と続柄を記載しなければならないと定められているのです。

第五十五条 戸籍法第四十九条第二項第四号の事項は、左に掲げるものとする。

一 世帯主の氏名及び世帯主との続柄

二 父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢

三 子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業

四 父母が同居を始めた年月

また住民票も世帯ごとに編成されるので、その世帯内でどのような関係なのかの記載が必要です。

旦那の続柄は何と書けばいい?

書類を書いていると

と迷ってしまうことも多いでしょう。

実際に、自分の書類に書く場合と旦那の書類に書く場合で、書き方は異なってきます。

- 自分の書類の場合は夫

- 旦那の書類の場合は本人または世帯主

それぞれのケースを具体的に見ていきましょう。

自分の書類の場合は夫

まず自分の書類に、旦那の続柄を記入する際は「夫」を用います。

自分にとって、旦那がどのような関係かを表す欄だからです。

「旦那」と記載することはできませんので、注意しましょう。

「旦那」の使い方については、下記の記事でもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

旦那の書類の場合は本人または世帯主

次に旦那の書類を記入する場合は「本人」または「世帯主」と記入します。

旦那の書類なので、旦那目線でそれぞれの続柄を記入しなければなりません。

たとえば旦那の書類にあなたの続柄を記入する欄があれば「妻」と書きます。

旦那との関係別に続柄を解説!

次に、夫婦以外の続柄についても解説していきます。

続柄はおもに基準となる人と親族との関係を示す言葉です。

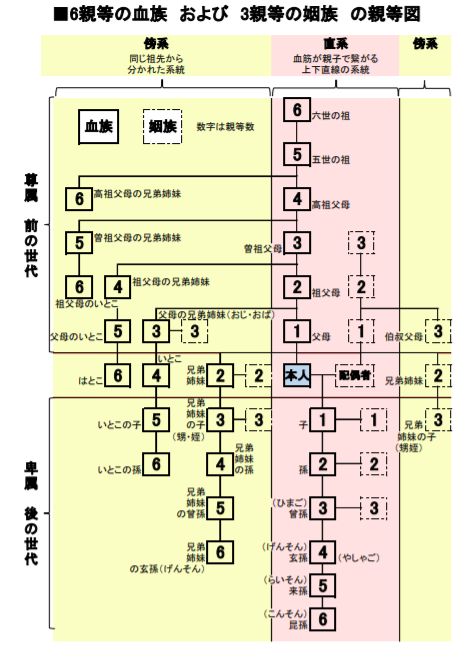

親族とは、六親等内の血族、配偶者、及び三親等内の姻族を指します。

あまり遠い親戚の続柄を書く機会はほぼないと思われますので、下記のパターンに分けて見ていきましょう。

- 子供や孫の続柄

- 両親や義理の両親の続柄

- 兄弟や義理の兄弟の続柄

- 祖父母の続柄

- おじおばの続柄

- その他の続柄

それぞれを具体的に解説していきます。

子供や孫の続柄

まず子供や孫の続柄を見ていきましょう。

子供の続柄は「子」です。

たとえ養子で、夫婦と血縁関係がなくても、正式に養子に入っていれば、続柄は「子」になります。

住民票では、どの子供でもすべて「子」で問題ありません。

しかし戸籍の場合は、生まれた順番も記載します。

また配偶者の連れ子で、養子縁組をしていない場合は注意が必要です。

旦那の書類であれば「子」で問題ありませんが、妻の連れ子の場合は「妻の子」と記載します。

反対に妻の書類に書く際、旦那の連れ子であれば続柄は「夫の子」です。

孫の続柄を記載する場合、自分と血縁関係があれば「孫」「子の子」と書くのが正解。

両親や義理の両親の続柄

次は両親や義理の両親の続柄です。

自分の両親の場合は「父」「母」と記載しましょう。

配偶者の両親の続柄は「妻の父」「妻の母」もしくは「夫の父」「夫の母」と記載します。

兄弟や義理の兄弟の続柄

兄弟や義理の兄弟の続柄も見ていきましょう。

まず、自分の兄弟の場合は「兄」「弟」「姉」「妹」と書きます。

「兄弟」「姉妹」ではなく、具体的に書くようにしましょう。

また配偶者の兄弟は「妻(夫)の兄」「妻(夫)の弟」「妻(夫)の姉」「妻(夫)の妹」と記載してください。

義両親と同じように「義理の兄」ではなく「妻または夫の兄」と、誰の兄弟なのかが分かるように書きます。

祖父母の続柄

次に祖父母の続柄をご紹介します。

父方の祖父母の場合は「父の父」「父の母」、そして母方の祖父母の場合は「母の父」「母の母」と記載するのが正式です。

配偶者の祖父母の場合は「妻の父の父」もしくは「夫の父の父」などと書きましょう。

上記の書き方であれば、どちらの両親であるのかが一目で分かりますよね。

おじおばの続柄

次におじやおばの続柄を解説します。

先ほどの祖父母と同じく、誰の兄弟なのかが分かるように書くのが正式な書き方です。

おじおばの続柄を記載する書類はあまりありませんが、もし書く際は上記を参考にしてください。

その他の続柄

上記以外の続柄を見ていきましょう。

たとえば、子供の夫や妻の場合、続柄は「子の夫」「子の妻」となります。

また、いとこの子供やはとこは「縁故者」と書きましょう。

同じように、養子縁組はしていないけれど事実上の養子や、内縁関係にあたる関係の場合も「縁故者」となります。

また住民票などで、家族以外で同居をしている人の続柄を書くこともあるでしょう。

書類の続柄記入に混乱する妻たちの声!

いざ書類を書こうとすると、続柄の書き方に混乱する人は少なくありません。

ネット上では

- 『あなた』が誰を指すか分からない

- 結婚後の続柄って?

- 離婚した元夫との続柄が不明

といった声が寄せられていました。

それぞれの声を具体的に見ていきましょう。

『あなた』が誰を指すか分からない

一度、考え始めるとだんだんと混乱することってありますよね。

「あなたとの続柄」と聞かれた場合、自分から見たその人はどんな人ってことですか?

自分 親 がいた場合、

続柄は自分から見れば親は、父か母です。ただ相手から見れば自分は、息子か娘になりまよね?

書類に出てくる「あなた」は、誰の書類を書いているかによって変わってくるので注意が必要です。

上記のケースの場合、自分の書類であれば続柄は「父」または「母」になります。

落ち着いて考えれば分かることで、考えれば考えるほど混乱してきますよね。

結婚後の続柄って?

結婚後の続柄に混乱する声もありました。

続柄について質問です。

姉が結婚して姓が変わっても、続柄は実姉のままでしょうか?

と思う方もいるでしょう。

しかし、血族の続柄は結婚や離婚をしても、変化することはありません。

戸籍が変わっても、続柄は「姉」のままになります。

離婚した元夫との続柄が不明

離婚が絡むと、続柄はより複雑になるでしょう。

年末調整の書類に、離婚した元夫との続柄を書く欄があるんですが、続柄はなんて書けばよいでしょうか?

生命保険の受取人が元夫なので、続柄を書く欄があります。

基本的に離婚をすれば、お互いに他人になります。

離婚後も一緒に生活しているのであれば、続柄は「同居人」が正解でしょう。

離婚してすぐは、手続きが間に合わないことも多く、続柄を書くケースもあるでしょう。

まとめ

「続柄」とは、ある人と家族である別の人の関係性を客観的に示す言葉です。

正式には「つづきがら」と読みますが、現代では「ぞくがら」も間違いではありません。

旦那の続柄は自分の書類に書く場合と旦那の書類に書く場合で、書き方が異なってきます。

- 自分の書類の場合は夫

- 旦那の書類の場合は本人または世帯主

普段はなかなか意識しない「続柄」ですが、住民票や年末調整など、意外と目にする機会も多いでしょう。

久しぶりの書類だと

と混乱してしまいますが、関係性と誰の書類なのかを冷静に考えてみれば、間違えずに書けるはずです。

指定の内容を確認し、正しい続柄を記載するようにしましょう。

「旦那」の言い換え表現は下記の記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

コメント